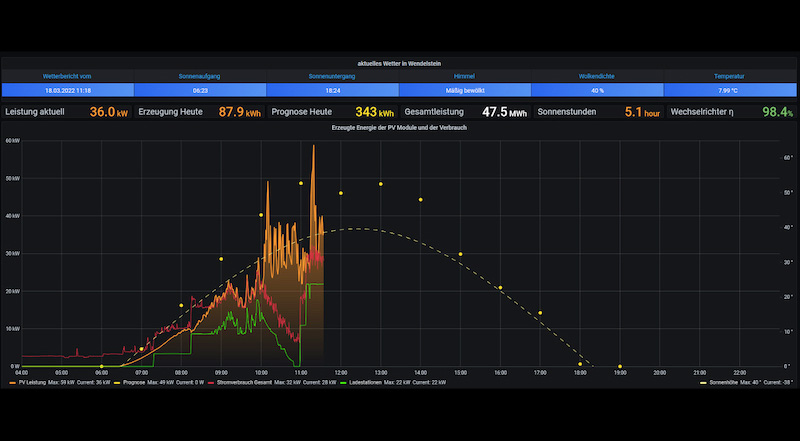

Anfang Mai 2021 begannen die ersten Installationsarbeiten unserer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 99,2 kWp. Die Ausführung erfolgte als Aufdachanlage in Kurzschienenmontage auf dem Flachdach der Halle mit angeschlossenem Bürogebäude. Insgesamt wurden 320 monokristalline PV-Module mit jeweils 310 W Maximalleistung installiert.

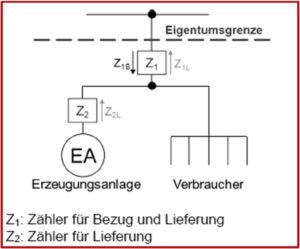

Der erzeugte Gleichstrom wird über zwei Wechselrichter mit Nennleistungen von 60 kW bzw. 20 kW in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt. Für die Einspeisevergütung und Netzanbindung war die Abstimmung eines geeigneten Energie-Messkonzepts mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) erforderlich. Das umgesetzte Konzept entspricht dem Modell der „Überschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung“.

Im Rahmen dieses Konzepts sind zwei Zählpunkte erforderlich. Der erste Messpunkt wird durch einen Zweirichtungszähler („Z1“) realisiert, der sowohl die aus dem Netz bezogene Energie als auch die eingespeiste Überschussenergie erfasst.